Есть люди, чья биография делится на чёткие периоды, словно сама судьба расчертила их жизнь по линейке. Именно так произошло с известным хирургом Сергеем Викторовичем Лохвицким – 40 лет в Москве, 50 лет в Караганде. Две части одной удивительной судьбы. Его история – яркий пример того, как талант и преданность профессии могут преодолеть любые границы и обстоятельства.

История врача, ставшего легендой казахстанской медицины

В морозный февральский день 1935 года в московском роддоме имени Клары Цеткин, относившемся к престижной «Кремлевке», родился мальчик в состоянии клинической смерти – «с двойным обвитием пуповиной в состоянии синей асфиксии». Врачам удалось спасти его, и эта первая победа над смертью словно предопределила его дальнейшую судьбу, тесно переплетенную с драматическими событиями советской истории.

Его отец, Виктор Яковлевич Лохвицкий, прошел путь от революционера-эсера до крупного советского руководителя. Выходец из богатой семьи в австро-венгерских Черновцах, он оказался в водовороте революционных событий благодаря своей гувернантке-эсерке. Участвовал в революции и гражданской войне, воевал вместе с Кировым, был отправлен на связь с революционной Германией, откуда вернулся в трюме парохода, заболев сыпным тифом. В мирное время возглавлял Московский электрозавод, где его главным инженером работал будущий маршал Булганин, позже занял пост в наркомате тяжелой промышленности. Однако в апреле 1938 года его постигла участь многих старых большевиков – он был расстрелян на Лубянке.

Мать, Геся Абрамовна Левитина, происходила из семьи успешного еврейского купца первой гильдии, что позволило ей получить образование за пределами черты оседлости. Она стала одной из первых в СССР женщин-орденоносцев, получив орден Трудового Красного Знамени за разработку прорезиненной оболочки стратостата "СССР", установившего в 1933 году рекорд высоты в 19 километров. После ареста мужа она тоже была арестована, но, благодаря невероятному стечению обстоятельств и вмешательству генерального прокурора Вышинского, была освобождена через полтора года.

Война застала семью в Москве, где они так и не получили обещанную судом квартиру. Мальчика эвакуировали с детским садом Академии наук в село Комсомольское Чувашской АССР, а позже они с матерью оказались в уральском городе Асбест. Там его мать работала заведующей лабораторией и начальником ОТК на единственном в СССР заводе, производившем асбестовые детали для танков. В эти трудные годы маленький Лохвицкий с двоюродной сестрой собирали окурки на улицах, чтобы набрать табак для одной самокрутки для матери – эта деталь военного быта особенно ярко иллюстрирует тяготы военного времени.

В 1943 году они вернулись в Москву, где начался новый этап их жизни в коммунальной квартире в центре города. Примечательной деталью того времени был регулярный визит сотрудника госбезопасности к соседям, собиравшего информацию о разговорах и посетителях семьи Лохвицких. Позже угроза доноса заставила их переехать в барак на Соколиной горе, где за фанерной стенкой располагалось женское общежитие на 20 человек. Чтобы заглушить шум, мальчик привык включать радио, и эта привычка сохранилась у него на всю жизнь.

Несмотря на все трудности, он учился в хорошей школе – 327-й, расположенной в бывшей лютеранской гимназии с прекрасно оборудованными кабинетами. Любопытной деталью школьной жизни было раздельное обучение – мальчики и девочки учились в разных школах, и единственным официальным контактом между ними были уроки «правильных» танцев – полонеза и краковяка, введенные взамен запрещенных «западных» танго и фокстрота.

День Победы навсегда остался в его памяти – 8 мая 1945 года он оказался на Красной площади, где собравшиеся люди качали подходивших офицеров. Примечательно, что официально праздник стали отмечать 9 мая, и эта традиция сохранилась в постсоветских странах, в то время как остальной мир отмечает победу 8 мая.

Летом 1945 года судьба подарила ему два месяца в Сухуми, где его тетя руководила Институтом экспериментальной медицины с единственным в стране обезьяньим питомником. Это первое соприкосновение с медициной, пусть и экспериментальной, возможно, определило его будущий профессиональный путь.

Эта история представляет собой удивительный пример того, как в судьбе одного ребенка отразились все противоречия и трудности военного времени: репрессии родителей, эвакуация, бытовые лишения, постоянный надзор органов безопасности. Но при этом сохранялись человечность, тяга к знаниям и способность находить радость даже в самых сложных обстоятельствах. Это повествование не только о личной истории, но и о целом поколении детей войны, чье детство пришлось на одни из самых драматических страниц советской истории.

Его отец, Виктор Яковлевич Лохвицкий, прошел путь от революционера-эсера до крупного советского руководителя. Выходец из богатой семьи в австро-венгерских Черновцах, он оказался в водовороте революционных событий благодаря своей гувернантке-эсерке. Участвовал в революции и гражданской войне, воевал вместе с Кировым, был отправлен на связь с революционной Германией, откуда вернулся в трюме парохода, заболев сыпным тифом. В мирное время возглавлял Московский электрозавод, где его главным инженером работал будущий маршал Булганин, позже занял пост в наркомате тяжелой промышленности. Однако в апреле 1938 года его постигла участь многих старых большевиков – он был расстрелян на Лубянке.

Мать, Геся Абрамовна Левитина, происходила из семьи успешного еврейского купца первой гильдии, что позволило ей получить образование за пределами черты оседлости. Она стала одной из первых в СССР женщин-орденоносцев, получив орден Трудового Красного Знамени за разработку прорезиненной оболочки стратостата "СССР", установившего в 1933 году рекорд высоты в 19 километров. После ареста мужа она тоже была арестована, но, благодаря невероятному стечению обстоятельств и вмешательству генерального прокурора Вышинского, была освобождена через полтора года.

Война застала семью в Москве, где они так и не получили обещанную судом квартиру. Мальчика эвакуировали с детским садом Академии наук в село Комсомольское Чувашской АССР, а позже они с матерью оказались в уральском городе Асбест. Там его мать работала заведующей лабораторией и начальником ОТК на единственном в СССР заводе, производившем асбестовые детали для танков. В эти трудные годы маленький Лохвицкий с двоюродной сестрой собирали окурки на улицах, чтобы набрать табак для одной самокрутки для матери – эта деталь военного быта особенно ярко иллюстрирует тяготы военного времени.

В 1943 году они вернулись в Москву, где начался новый этап их жизни в коммунальной квартире в центре города. Примечательной деталью того времени был регулярный визит сотрудника госбезопасности к соседям, собиравшего информацию о разговорах и посетителях семьи Лохвицких. Позже угроза доноса заставила их переехать в барак на Соколиной горе, где за фанерной стенкой располагалось женское общежитие на 20 человек. Чтобы заглушить шум, мальчик привык включать радио, и эта привычка сохранилась у него на всю жизнь.

Несмотря на все трудности, он учился в хорошей школе – 327-й, расположенной в бывшей лютеранской гимназии с прекрасно оборудованными кабинетами. Любопытной деталью школьной жизни было раздельное обучение – мальчики и девочки учились в разных школах, и единственным официальным контактом между ними были уроки «правильных» танцев – полонеза и краковяка, введенные взамен запрещенных «западных» танго и фокстрота.

День Победы навсегда остался в его памяти – 8 мая 1945 года он оказался на Красной площади, где собравшиеся люди качали подходивших офицеров. Примечательно, что официально праздник стали отмечать 9 мая, и эта традиция сохранилась в постсоветских странах, в то время как остальной мир отмечает победу 8 мая.

Летом 1945 года судьба подарила ему два месяца в Сухуми, где его тетя руководила Институтом экспериментальной медицины с единственным в стране обезьяньим питомником. Это первое соприкосновение с медициной, пусть и экспериментальной, возможно, определило его будущий профессиональный путь.

Эта история представляет собой удивительный пример того, как в судьбе одного ребенка отразились все противоречия и трудности военного времени: репрессии родителей, эвакуация, бытовые лишения, постоянный надзор органов безопасности. Но при этом сохранялись человечность, тяга к знаниям и способность находить радость даже в самых сложных обстоятельствах. Это повествование не только о личной истории, но и о целом поколении детей войны, чье детство пришлось на одни из самых драматических страниц советской истории.

Таким был Виктор Лохвицкий в 4 месяца.

Виктор Лохвицкий в школе, 1947 год.

С родителями в 9 месяцев.

Несмотря на все трудности, он учился в хорошей школе – 327-й, расположенной в бывшей лютеранской гимназии с прекрасно оборудованными кабинетами. Любопытной деталью школьной жизни было раздельное обучение – мальчики и девочки учились в разных школах, и единственным официальным контактом между ними были уроки «правильных» танцев – полонеза и краковяка, введенные взамен запрещенных «западных» танго и фокстрота.

День Победы навсегда остался в его памяти – 8 мая 1945 года он оказался на Красной площади, где собравшиеся люди качали подходивших офицеров. Примечательно, что официально праздник стали отмечать 9 мая, и эта традиция сохранилась в постсоветских странах, в то время как остальной мир отмечает победу 8 мая.

Летом 1945 года судьба подарила ему два месяца в Сухуми, где его тетя руководила Институтом экспериментальной медицины с единственным в стране обезьяньим питомником. Это первое соприкосновение с медициной, пусть и экспериментальной, возможно, определило его будущий профессиональный путь.

Эта история представляет собой удивительный пример того, как в судьбе одного ребенка отразились все противоречия и трудности военного времени: репрессии родителей, эвакуация, бытовые лишения, постоянный надзор органов безопасности. Но при этом сохранялись человечность, тяга к знаниям и способность находить радость даже в самых сложных обстоятельствах. Это повествование не только о личной истории, но и о целом поколении детей войны, чье детство пришлось на одни из самых драматических страниц советской истории.

День Победы навсегда остался в его памяти – 8 мая 1945 года он оказался на Красной площади, где собравшиеся люди качали подходивших офицеров. Примечательно, что официально праздник стали отмечать 9 мая, и эта традиция сохранилась в постсоветских странах, в то время как остальной мир отмечает победу 8 мая.

Летом 1945 года судьба подарила ему два месяца в Сухуми, где его тетя руководила Институтом экспериментальной медицины с единственным в стране обезьяньим питомником. Это первое соприкосновение с медициной, пусть и экспериментальной, возможно, определило его будущий профессиональный путь.

Эта история представляет собой удивительный пример того, как в судьбе одного ребенка отразились все противоречия и трудности военного времени: репрессии родителей, эвакуация, бытовые лишения, постоянный надзор органов безопасности. Но при этом сохранялись человечность, тяга к знаниям и способность находить радость даже в самых сложных обстоятельствах. Это повествование не только о личной истории, но и о целом поколении детей войны, чье детство пришлось на одни из самых драматических страниц советской истории.

Мать, Геся Абрамовна Левитина, происходила из семьи успешного еврейского купца первой гильдии, что позволило ей получить образование за пределами черты оседлости. Она стала одной из первых в СССР женщин-орденоносцев, получив орден Трудового Красного Знамени за разработку прорезиненной оболочки стратостата "СССР", установившего в 1933 году рекорд высоты в 19 километров. После ареста мужа она тоже была арестована, но, благодаря невероятному стечению обстоятельств и вмешательству генерального прокурора Вышинского, была освобождена через полтора года.

Война застала семью в Москве, где они так и не получили обещанную судом квартиру. Мальчика эвакуировали с детским садом Академии наук в село Комсомольское Чувашской АССР, а позже они с матерью оказались в уральском городе Асбест. Там его мать работала заведующей лабораторией и начальником ОТК на единственном в СССР заводе, производившем асбестовые детали для танков. В эти трудные годы маленький Лохвицкий с двоюродной сестрой собирали окурки на улицах, чтобы набрать табак для одной самокрутки для матери – эта деталь военного быта особенно ярко иллюстрирует тяготы военного времени.

В 1943 году они вернулись в Москву, где начался новый этап их жизни в коммунальной квартире в центре города. Примечательной деталью того времени был регулярный визит сотрудника госбезопасности к соседям, собиравшего информацию о разговорах и посетителях семьи Лохвицких. Позже угроза доноса заставила их переехать в барак на Соколиной горе, где за фанерной стенкой располагалось женское общежитие на 20 человек. Чтобы заглушить шум, мальчик привык включать радио, и эта привычка сохранилась у него на всю жизнь.

Война застала семью в Москве, где они так и не получили обещанную судом квартиру. Мальчика эвакуировали с детским садом Академии наук в село Комсомольское Чувашской АССР, а позже они с матерью оказались в уральском городе Асбест. Там его мать работала заведующей лабораторией и начальником ОТК на единственном в СССР заводе, производившем асбестовые детали для танков. В эти трудные годы маленький Лохвицкий с двоюродной сестрой собирали окурки на улицах, чтобы набрать табак для одной самокрутки для матери – эта деталь военного быта особенно ярко иллюстрирует тяготы военного времени.

В 1943 году они вернулись в Москву, где начался новый этап их жизни в коммунальной квартире в центре города. Примечательной деталью того времени был регулярный визит сотрудника госбезопасности к соседям, собиравшего информацию о разговорах и посетителях семьи Лохвицких. Позже угроза доноса заставила их переехать в барак на Соколиной горе, где за фанерной стенкой располагалось женское общежитие на 20 человек. Чтобы заглушить шум, мальчик привык включать радио, и эта привычка сохранилась у него на всю жизнь.

В морозный февральский день 1935 года в московском роддоме имени Клары Цеткин, относившемся к престижной «Кремлевке», родился мальчик в состоянии клинической смерти – «с двойным обвитием пуповиной в состоянии синей асфиксии». Врачам удалось спасти его, и эта первая победа над смертью словно предопределила его дальнейшую судьбу, тесно переплетенную с драматическими событиями советской истории.

Его отец, Виктор Яковлевич Лохвицкий, прошел путь от революционера-эсера до крупного советского руководителя. Выходец из богатой семьи в австро-венгерских Черновцах, он оказался в водовороте революционных событий благодаря своей гувернантке-эсерке. Участвовал в революции и гражданской войне, воевал вместе с Кировым, был отправлен на связь с революционной Германией, откуда вернулся в трюме парохода, заболев сыпным тифом. В мирное время возглавлял Московский электрозавод, где его главным инженером работал будущий маршал Булганин, позже занял пост в наркомате тяжелой промышленности. Однако в апреле 1938 года его постигла участь многих старых большевиков – он был расстрелян на Лубянке.

Его отец, Виктор Яковлевич Лохвицкий, прошел путь от революционера-эсера до крупного советского руководителя. Выходец из богатой семьи в австро-венгерских Черновцах, он оказался в водовороте революционных событий благодаря своей гувернантке-эсерке. Участвовал в революции и гражданской войне, воевал вместе с Кировым, был отправлен на связь с революционной Германией, откуда вернулся в трюме парохода, заболев сыпным тифом. В мирное время возглавлял Московский электрозавод, где его главным инженером работал будущий маршал Булганин, позже занял пост в наркомате тяжелой промышленности. Однако в апреле 1938 года его постигла участь многих старых большевиков – он был расстрелян на Лубянке.

Таким был Виктор Лохвицкий в 4 месяца.

Виктор Лохвицкий в школе, 1947 год.

С родителями в 9 месяцев.

Начав свой путь в московских клиниках, молодой хирург быстро проявил себя как перспективный специалист и исследователь. После защиты кандидатской диссертации он, движимый научным азартом, практически сразу приступил к работе над докторской. Его исследования в области бронхологии основывались на результатах диагностики и лечения более тысячи пациентов с различными заболеваниями легких.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт», – вспоминает Сергей Викторович о том периоде. Его работа не ограничивалась только практической хирургией – он активно публиковался, участвовал в написании монографий, развивал новые методики лечения.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт», – вспоминает Сергей Викторович о том периоде. Его работа не ограничивалась только практической хирургией – он активно публиковался, участвовал в написании монографий, развивал новые методики лечения.

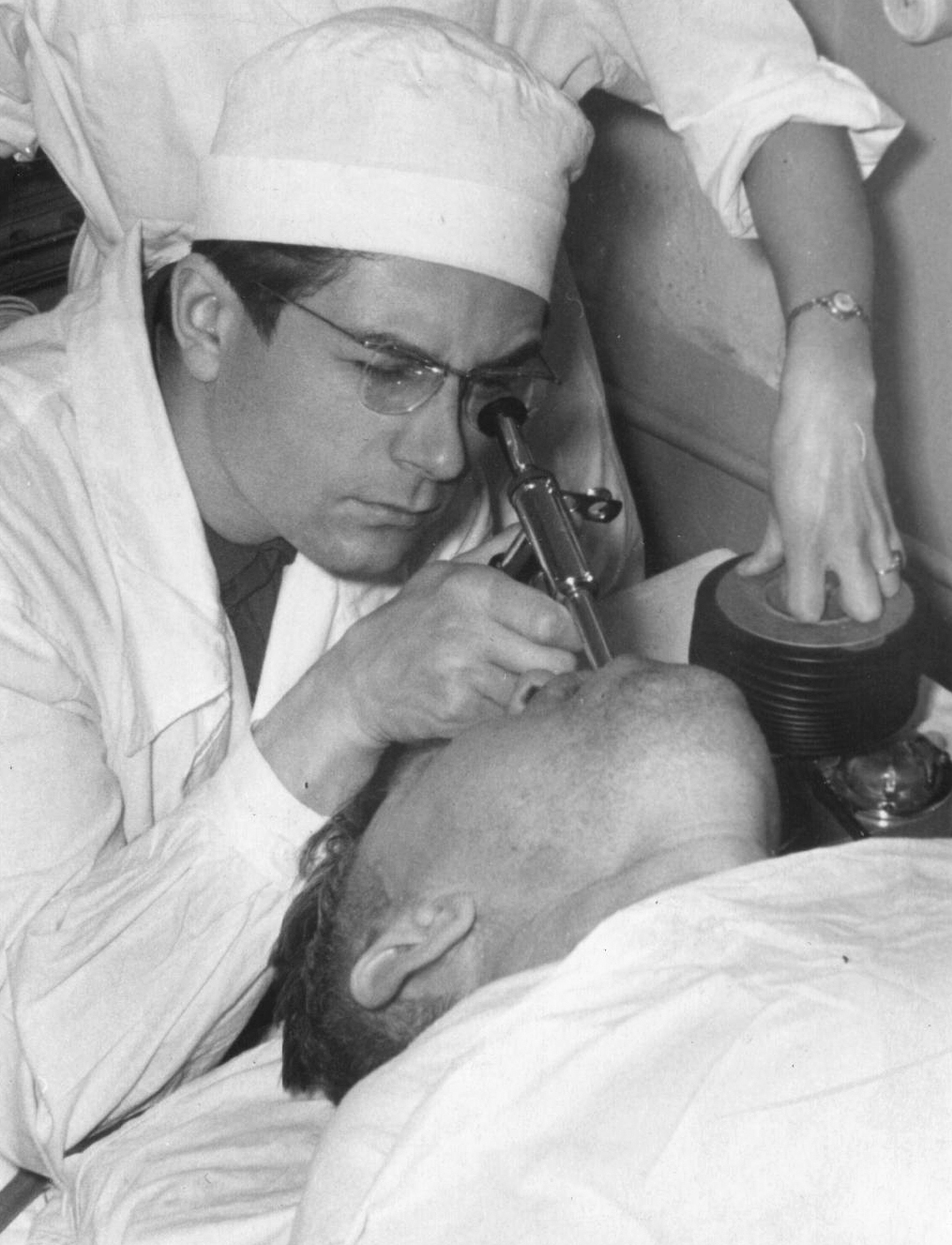

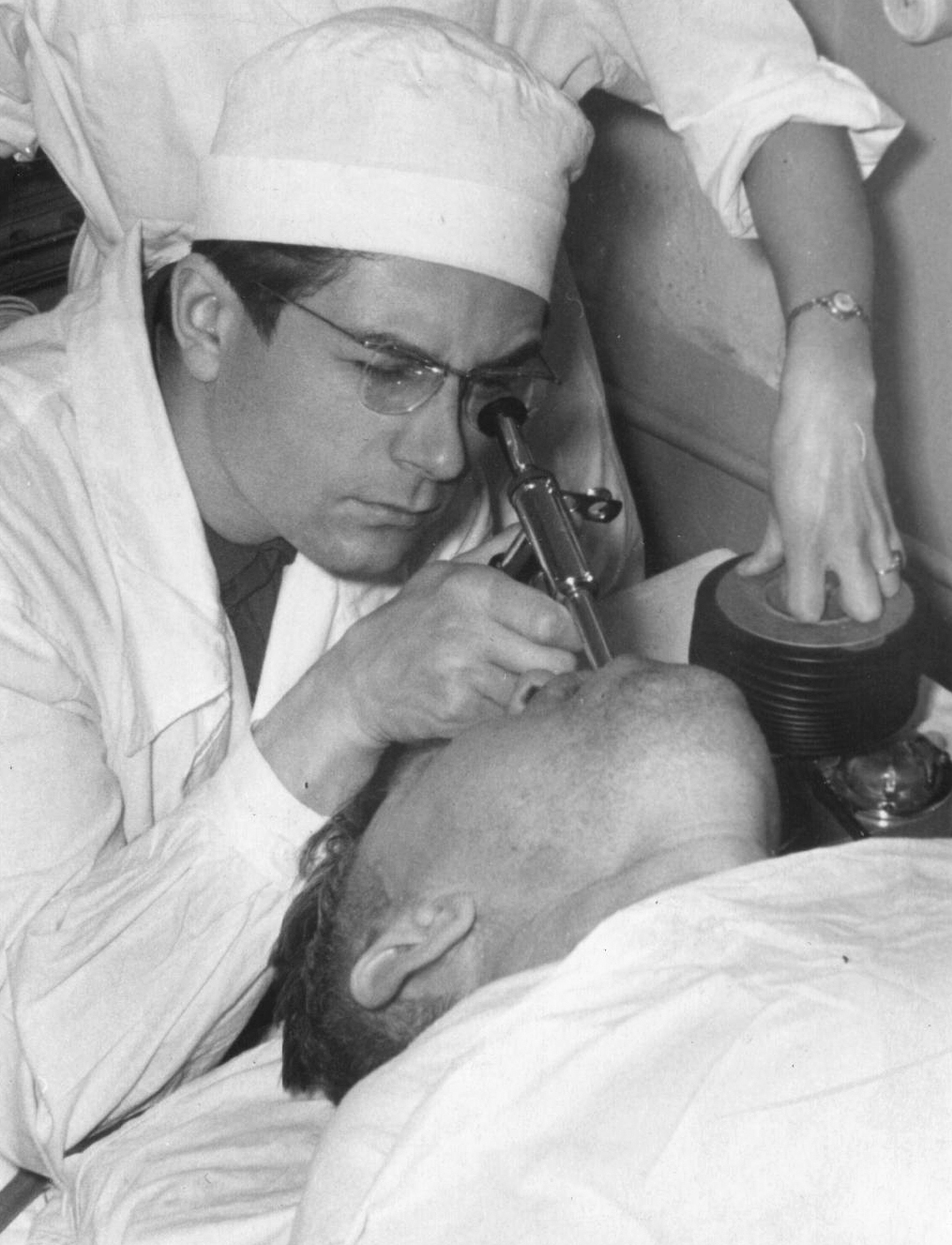

Бронхоскопия, 1968 год.

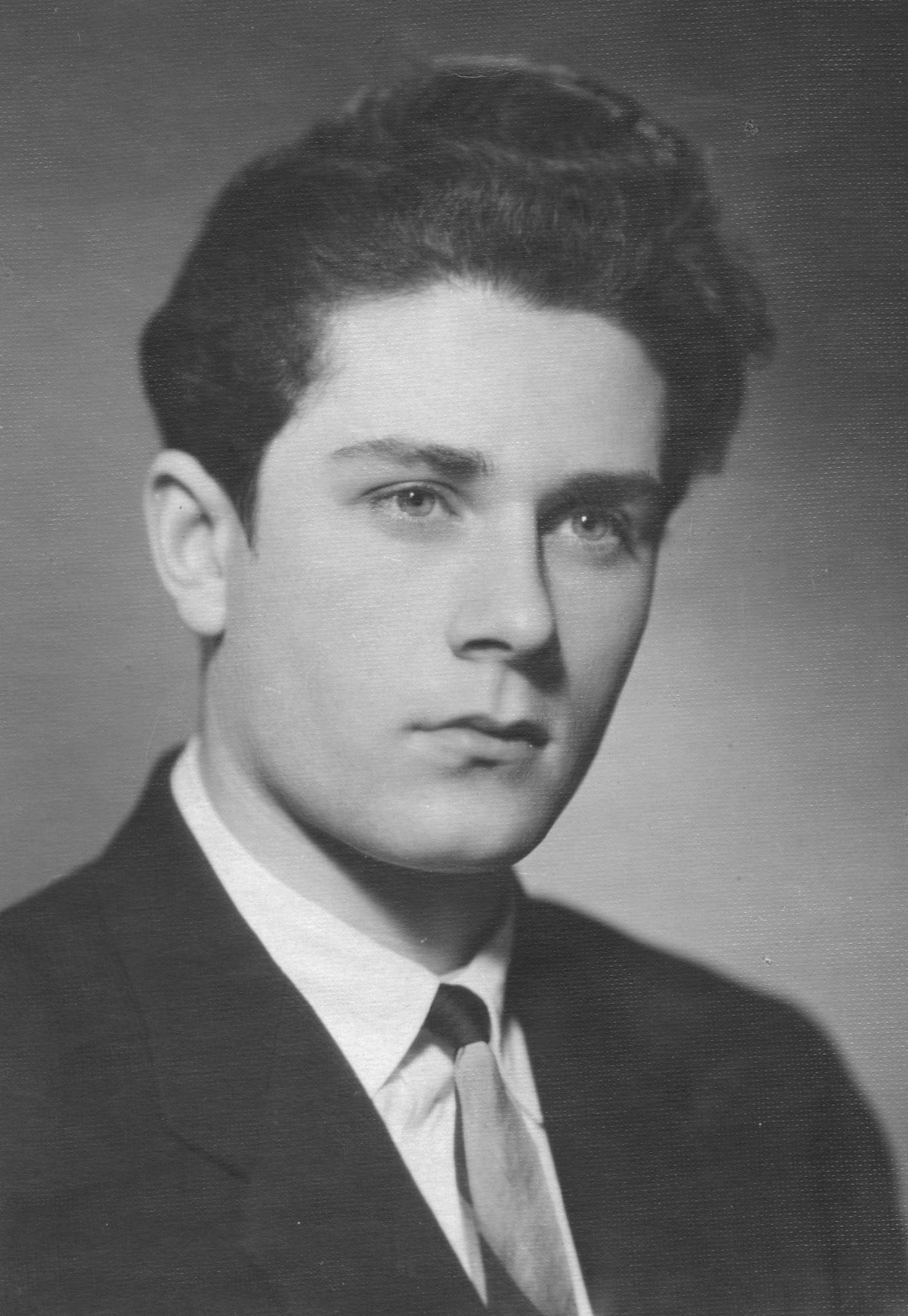

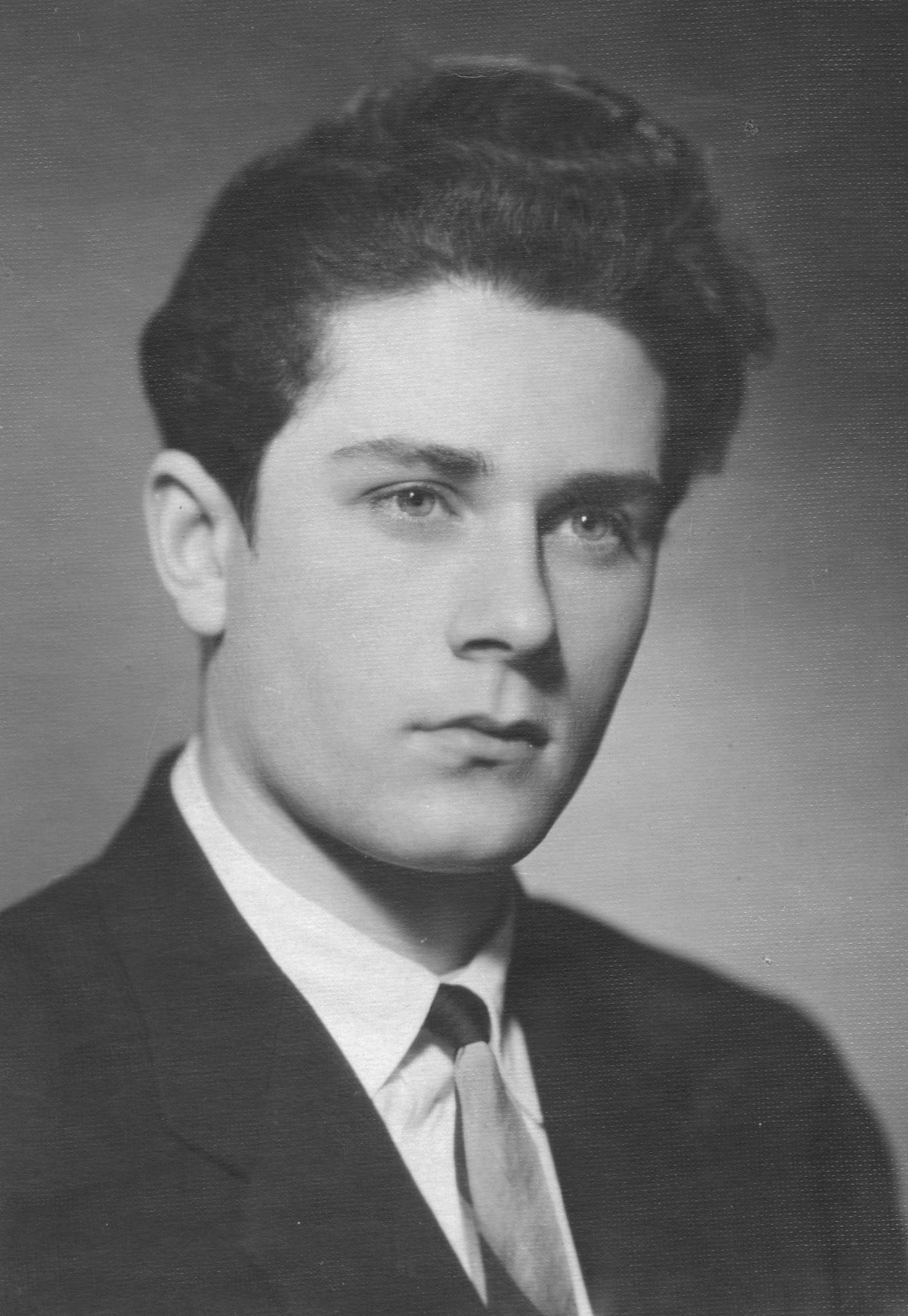

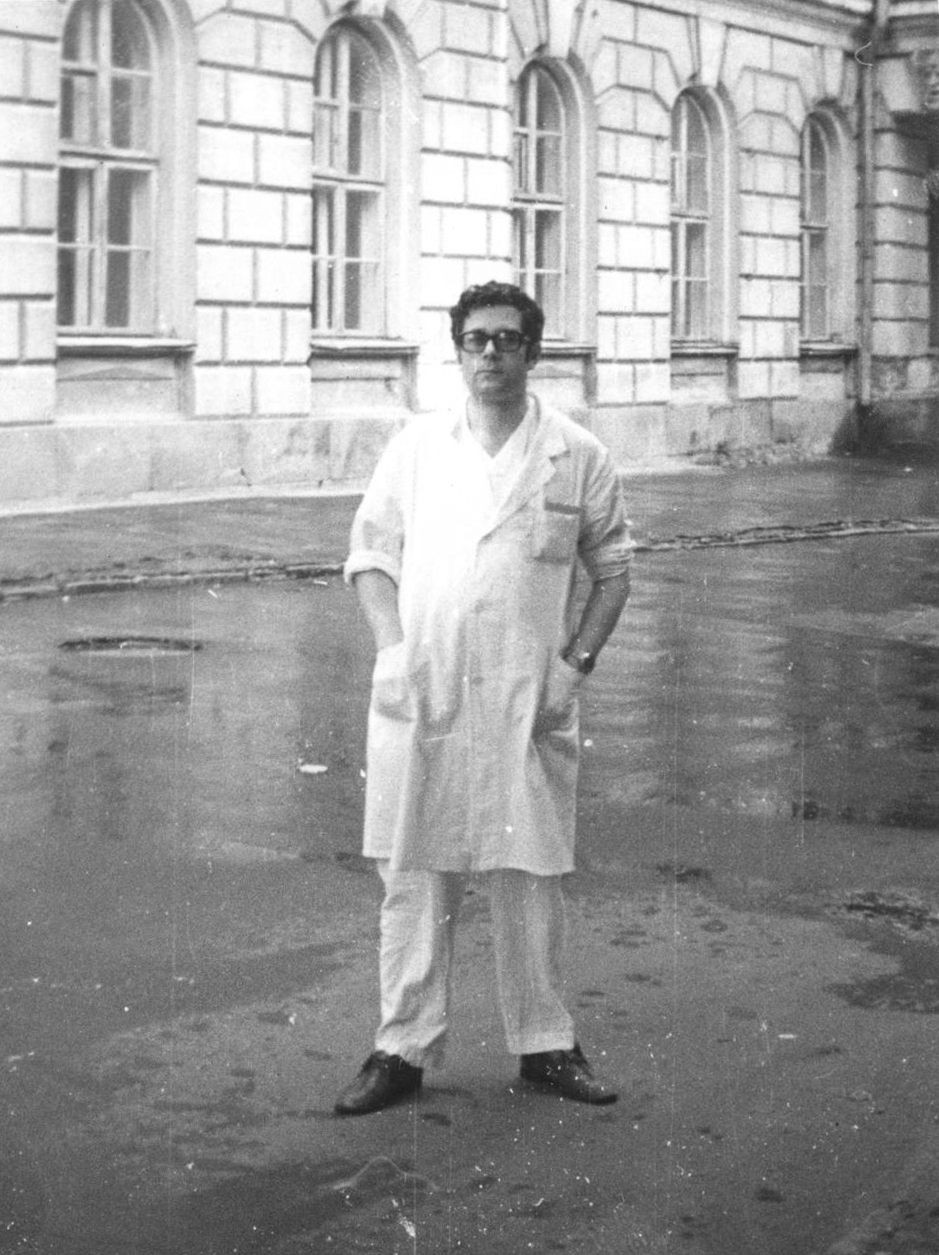

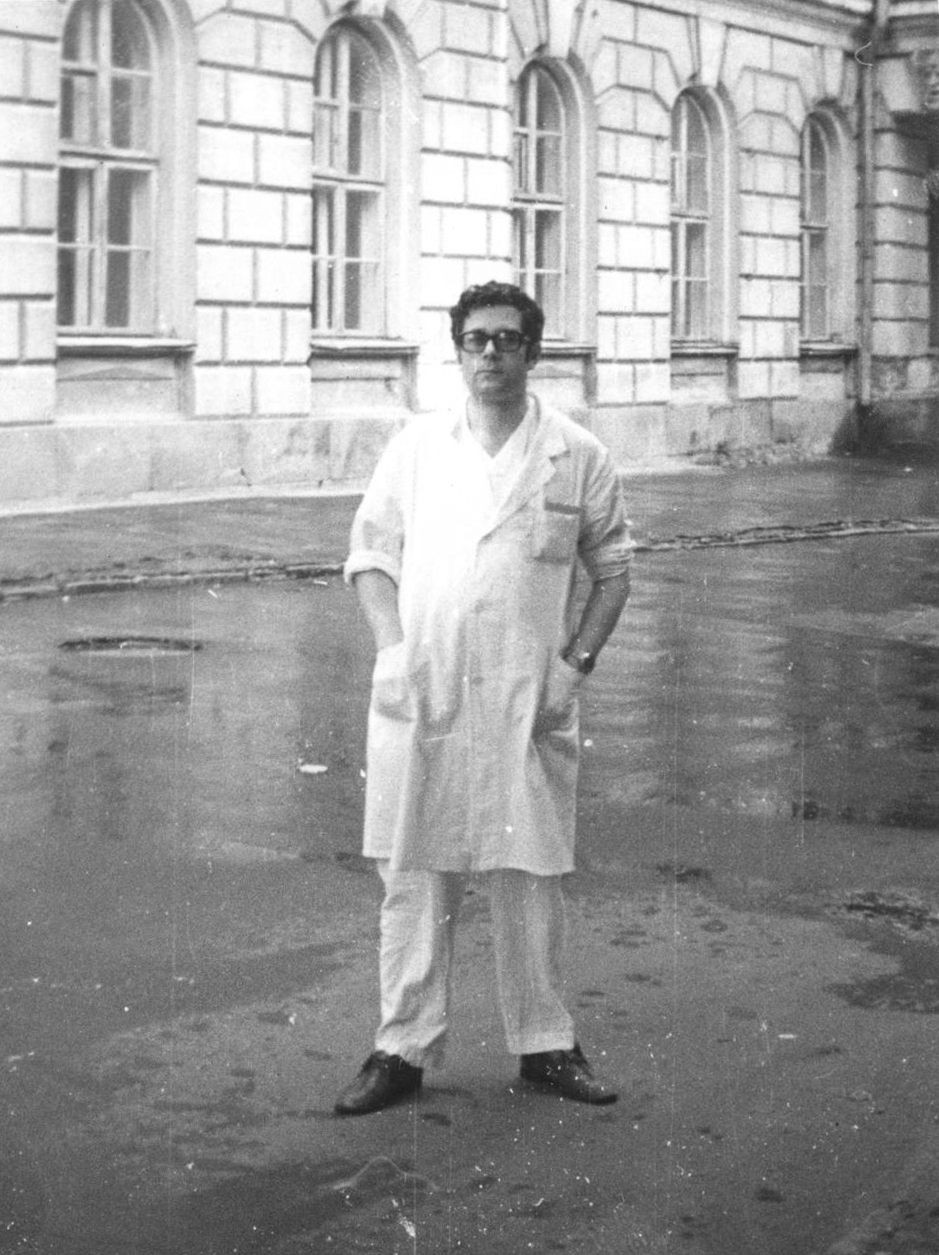

Выпускник 1-го Московского медицинского института, 1958 год.

Выбор будущей профессии зачастую становится одним из самых значимых решений в жизни человека. В послевоенное время молодые люди стремились поступить в престижные технические вузы Москвы, такие как Московский авиационный институт (МАИ), Московский энергетический институт (МЭИ) и Бауманское высшее техническое училище. Однако среди учебных заведений существовали и те, куда шли менее охотно.

Друзья и сверстники выбрали техническое образование, но сам Виктор Лохвицкий испытывал затруднения с черчением, хотя математика давалась ему легко. В конечном итоге решающую роль в выборе его профессионального пути сыграла тетя, Гена Абрамовна Левитина, профессор-физиолог. Будучи окруженным медицинской литературой, Виктор с интересом изучал Большую медицинскую энциклопедию, что постепенно укрепляло его стремление к медицине.

Личный опыт также способствовал его решению: серьезные операции, перенесенные его матерью, приблизили его к медицинской сфере. Он планировал заняться теоретическими направлениями медицины, такими как физиология или биохимия. В итоге Виктор поступил в 1-й Московский медицинский институт, успешно сдав все вступительные экзамены.

Учеба в медицинском институте оказалась для него интересной и увлекательной. Практические занятия включали анатомические исследования, а на кафедре нормальной анатомии он активно участвовал в научных исследованиях. Под руководством профессора Г. Ф. Иванова он занимался изучением иннервации сосудов, проводя эксперименты на животных. Знания, полученные в процессе этих исследований, впоследствии оказались крайне полезными. Первоначальный выбор профессии, подкрепленный личными интересами, влиянием семьи и жизненными обстоятельствами, привел героя к глубокому погружению в мир медицины.

В конце шестого курса предстояла сдача государственных экзаменов по терапии, хирургии, гигиене и организации здравоохранения. Первые два экзамена прошли без сложностей, но последний оказался полон неожиданностей. В билетах содержались вопросы сразу по двум дисциплинам, и хотя Лохвицкий был уверен в своих знаниях, его ждал сложный экзамен.

Друзья и сверстники выбрали техническое образование, но сам Виктор Лохвицкий испытывал затруднения с черчением, хотя математика давалась ему легко. В конечном итоге решающую роль в выборе его профессионального пути сыграла тетя, Гена Абрамовна Левитина, профессор-физиолог. Будучи окруженным медицинской литературой, Виктор с интересом изучал Большую медицинскую энциклопедию, что постепенно укрепляло его стремление к медицине.

Личный опыт также способствовал его решению: серьезные операции, перенесенные его матерью, приблизили его к медицинской сфере. Он планировал заняться теоретическими направлениями медицины, такими как физиология или биохимия. В итоге Виктор поступил в 1-й Московский медицинский институт, успешно сдав все вступительные экзамены.

Учеба в медицинском институте оказалась для него интересной и увлекательной. Практические занятия включали анатомические исследования, а на кафедре нормальной анатомии он активно участвовал в научных исследованиях. Под руководством профессора Г. Ф. Иванова он занимался изучением иннервации сосудов, проводя эксперименты на животных. Знания, полученные в процессе этих исследований, впоследствии оказались крайне полезными. Первоначальный выбор профессии, подкрепленный личными интересами, влиянием семьи и жизненными обстоятельствами, привел героя к глубокому погружению в мир медицины.

В конце шестого курса предстояла сдача государственных экзаменов по терапии, хирургии, гигиене и организации здравоохранения. Первые два экзамена прошли без сложностей, но последний оказался полон неожиданностей. В билетах содержались вопросы сразу по двум дисциплинам, и хотя Лохвицкий был уверен в своих знаниях, его ждал сложный экзамен.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт»

В 1965 году Лохвицкий занял должность ассистента кафедры общей хирургии 1-го ММИ имени И. М. Сеченова под руководством В. И. Стручкова. Это позволило ему сочетать преподавательскую и лечебную деятельность, что способствовало его профессиональному росту. Основным направлением его работы стала бронхоскопия, включавшая как диагностический, так и лечебный аспекты.

Результаты его работы нашли отражение в четырех монографиях, изданных в Москве, Кишиневе и Ереване. Исследования Лохвицкого внесли значительный вклад в развитие клинической бронхологии, что способствовало дальнейшему совершенствованию диагностики и лечения заболеваний легких.

Результаты его работы нашли отражение в четырех монографиях, изданных в Москве, Кишиневе и Ереване. Исследования Лохвицкого внесли значительный вклад в развитие клинической бронхологии, что способствовало дальнейшему совершенствованию диагностики и лечения заболеваний легких.

Выбор будущей профессии зачастую становится одним из самых значимых решений в жизни человека. В послевоенное время молодые люди стремились поступить в престижные технические вузы Москвы, такие как Московский авиационный институт (МАИ), Московский энергетический институт (МЭИ) и Бауманское высшее техническое училище. Однако среди учебных заведений существовали и те, куда шли менее охотно.

Друзья и сверстники выбрали техническое образование, но сам Виктор Лохвицкий испытывал затруднения с черчением, хотя математика давалась ему легко. В конечном итоге решающую роль в выборе его профессионального пути сыграла тетя, Гена Абрамовна Левитина, профессор-физиолог. Будучи окруженным медицинской литературой, Виктор с интересом изучал Большую медицинскую энциклопедию, что постепенно укрепляло его стремление к медицине.

Личный опыт также способствовал его решению: серьезные операции, перенесенные его матерью, приблизили его к медицинской сфере. Он планировал заняться теоретическими направлениями медицины, такими как физиология или биохимия. В итоге Виктор поступил в 1-й Московский медицинский институт, успешно сдав все вступительные экзамены.

Учеба в медицинском институте оказалась для него интересной и увлекательной. Практические занятия включали анатомические исследования, а на кафедре нормальной анатомии он активно участвовал в научных исследованиях. Под руководством профессора Г. Ф. Иванова он занимался изучением иннервации сосудов, проводя эксперименты на животных. Знания, полученные в процессе этих исследований, впоследствии оказались крайне полезными. Первоначальный выбор профессии, подкрепленный личными интересами, влиянием семьи и жизненными обстоятельствами, привел героя к глубокому погружению в мир медицины.

В конце шестого курса предстояла сдача государственных экзаменов по терапии, хирургии, гигиене и организации здравоохранения. Первые два экзамена прошли без сложностей, но последний оказался полон неожиданностей. В билетах содержались вопросы сразу по двум дисциплинам, и хотя Лохвицкий был уверен в своих знаниях, его ждал сложный экзамен.

Друзья и сверстники выбрали техническое образование, но сам Виктор Лохвицкий испытывал затруднения с черчением, хотя математика давалась ему легко. В конечном итоге решающую роль в выборе его профессионального пути сыграла тетя, Гена Абрамовна Левитина, профессор-физиолог. Будучи окруженным медицинской литературой, Виктор с интересом изучал Большую медицинскую энциклопедию, что постепенно укрепляло его стремление к медицине.

Личный опыт также способствовал его решению: серьезные операции, перенесенные его матерью, приблизили его к медицинской сфере. Он планировал заняться теоретическими направлениями медицины, такими как физиология или биохимия. В итоге Виктор поступил в 1-й Московский медицинский институт, успешно сдав все вступительные экзамены.

Учеба в медицинском институте оказалась для него интересной и увлекательной. Практические занятия включали анатомические исследования, а на кафедре нормальной анатомии он активно участвовал в научных исследованиях. Под руководством профессора Г. Ф. Иванова он занимался изучением иннервации сосудов, проводя эксперименты на животных. Знания, полученные в процессе этих исследований, впоследствии оказались крайне полезными. Первоначальный выбор профессии, подкрепленный личными интересами, влиянием семьи и жизненными обстоятельствами, привел героя к глубокому погружению в мир медицины.

В конце шестого курса предстояла сдача государственных экзаменов по терапии, хирургии, гигиене и организации здравоохранения. Первые два экзамена прошли без сложностей, но последний оказался полон неожиданностей. В билетах содержались вопросы сразу по двум дисциплинам, и хотя Лохвицкий был уверен в своих знаниях, его ждал сложный экзамен.

Начав свой путь в московских клиниках, молодой хирург быстро проявил себя как перспективный специалист и исследователь. После защиты кандидатской диссертации он, движимый научным азартом, практически сразу приступил к работе над докторской. Его исследования в области бронхологии основывались на результатах диагностики и лечения более тысячи пациентов с различными заболеваниями легких.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт», – вспоминает Сергей Викторович о том периоде. Его работа не ограничивалась только практической хирургией – он активно публиковался, участвовал в написании монографий, развивал новые методики лечения.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт», – вспоминает Сергей Викторович о том периоде. Его работа не ограничивалась только практической хирургией – он активно публиковался, участвовал в написании монографий, развивал новые методики лечения.

Бронхоскопия, 1968 год.

Выпускник 1-го Московского медицинского института, 1958 год.

«У меня сохранился «научный», творческий, рабочий азарт»

В 1965 году Лохвицкий занял должность ассистента кафедры общей хирургии 1-го ММИ имени И. М. Сеченова под руководством В. И. Стручкова. Это позволило ему сочетать преподавательскую и лечебную деятельность, что способствовало его профессиональному росту. Основным направлением его работы стала бронхоскопия, включавшая как диагностический, так и лечебный аспекты.

Результаты его работы нашли отражение в четырех монографиях, изданных в Москве, Кишиневе и Ереване. Исследования Лохвицкого внесли значительный вклад в развитие клинической бронхологии, что способствовало дальнейшему совершенствованию диагностики и лечения заболеваний легких.

Результаты его работы нашли отражение в четырех монографиях, изданных в Москве, Кишиневе и Ереване. Исследования Лохвицкого внесли значительный вклад в развитие клинической бронхологии, что способствовало дальнейшему совершенствованию диагностики и лечения заболеваний легких.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально»

На конференции, справа – профессор Х.Ж. Макажанов.

Пациент через 12 дней после реплантации руки.

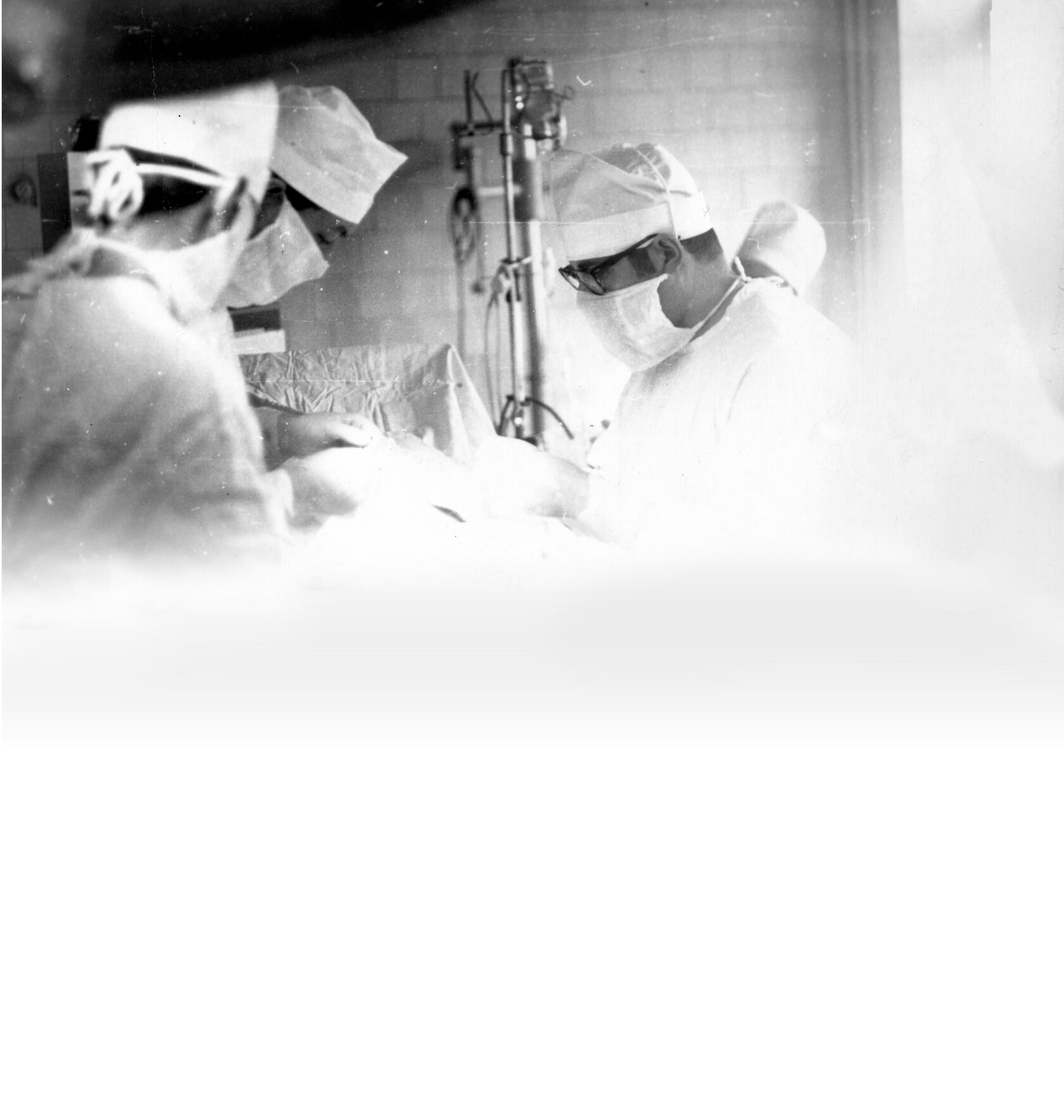

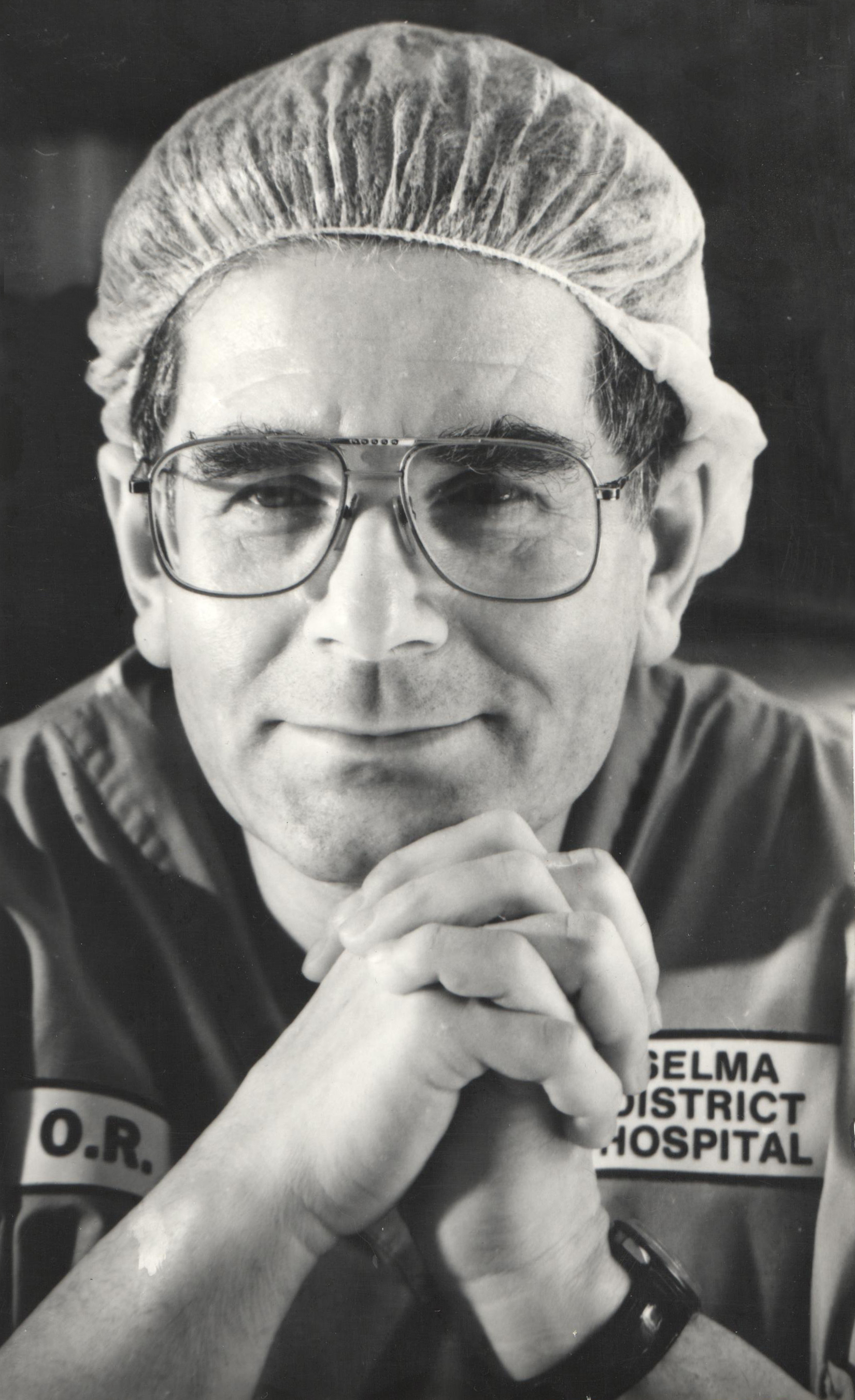

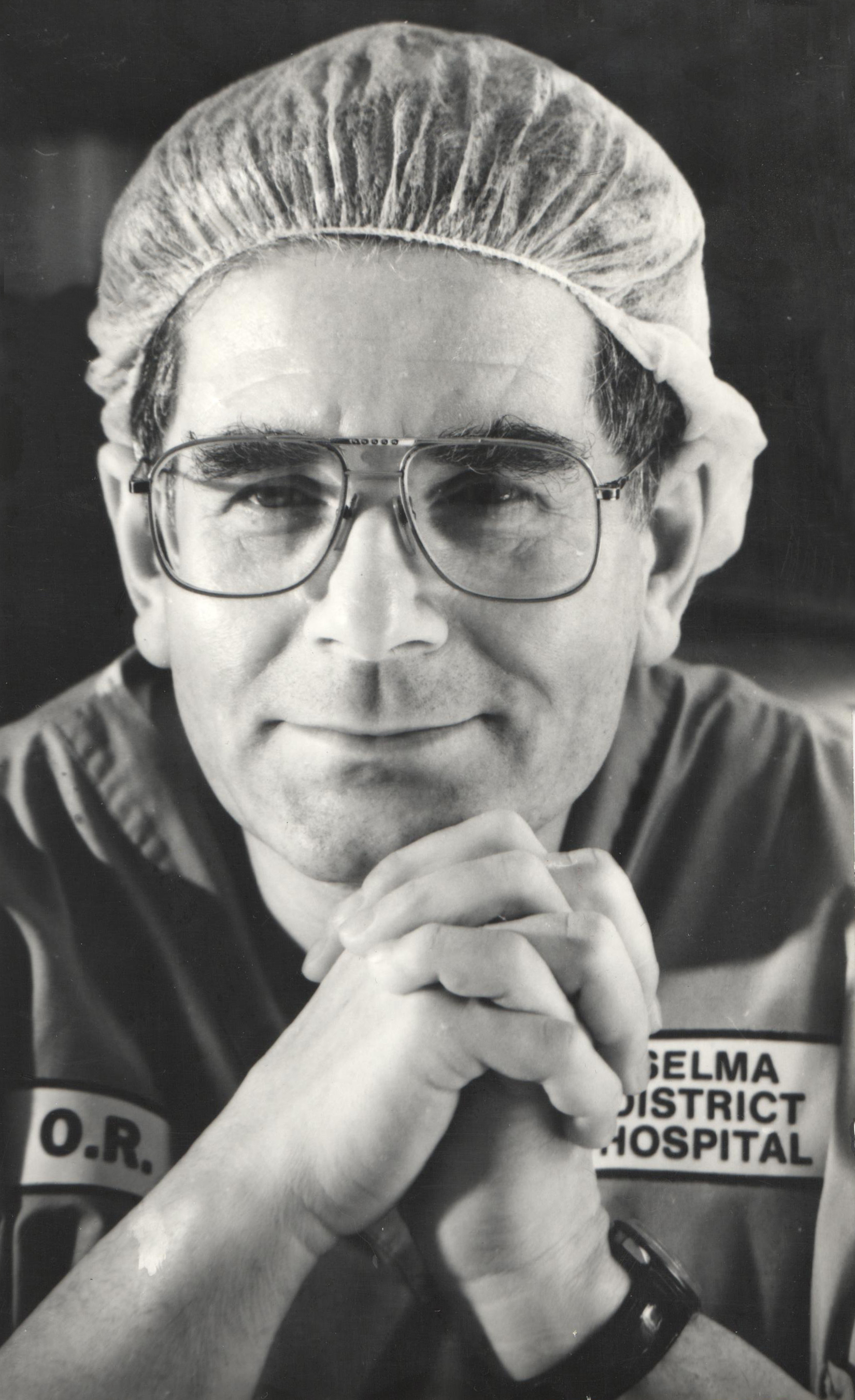

Во время операции.

Во дворе клиники общей хирургии.

Однако московский период карьеры подходил к концу. В 1975 году, в возрасте 40 лет, Лохвицкий принимает решение о переезде в Караганду, где ему предложили должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии медицинского института. Этот шаг оказался судьбоносным.

«29 октября 1975 года я прилетел в Караганду. Мне было 40 лет и начался второй 40-летний период моей жизни», – рассказывал о том времени профессор.

В Караганде Лохвицкий возглавил кафедру госпитальной хирургии медицинского института. Под его руководством работали опытные специалисты: доценты Хамит Абушахманович Абушахманов и Владимир Иванович Коваленко, ассистенты кандидаты медицинских наук Амангельды Баязитович Баширов, Серик Имакович Токпанов, Аркадий Исаакович Шустеров.

В Караганде Лохвицкий развернул активную деятельность. Он выполнял до 200 операций в год, причем некоторые длились до 20 часов. Под его руководством кафедра госпитальной хирургии стала одной из ведущих в регионе. Интересно, что когда его избирали на должность заведующего кафедрой, на заседании ученого совета прозвучал вопрос: «А он хирург или писатель?» – настолько впечатляющим был список его научных публикаций. На что профессор Макажанов, долго работавший главным хирургом области, ответил: «Если от Стручкова – он хирург», и этого оказалось достаточно.

Как вспоминает Лохвицкий, в Караганду он приехал ради такой работы, которая ему была нужна. В городе тогда жили более 600 тысяч человек, и было пять больниц, имевших хирургические отделения. Недалеко был город-спутник Темиртау с большой медсанчастью Карагандинского металлургического комбината и городской больницей. Еще в трех городах-спутниках Караганды – Абае, Шахтинске и Сарани также были хирургические отделения. Таким образом, клинические базы были вполне достаточны, чтобы обеспечить преподавание специальности на трех кафедрах медицинского института – общей, факультетской и госпитальной хирургии. Примерно такой объем хирургической службы был в клиниках столицы республики – Алма-Ате. В других городах республики, где были медицинские институты, – Актюбинске, Семипалатинске, Целинограде, Чимкенте клинические базы медицинских институтов были тогда заметно скромнее. За годы работы в Караганде Сергей Викторович подготовил целую плеяду выдающихся хирургов. Он внедрял новые методики, обучал молодых хирургов, развивал различные направления хирургии. Особенно показательна история его первого ученика – Венера Газизовича Сахаутдинова, который стал не только доктором медицинских наук, но и ректором медицинского института в Уфе, крупным государственным деятелем Башкортостана. Под руководством Лохвицкого в Караганде развивались различные направления хирургии. Особое внимание уделялось малоинвазивным методикам, эндоскопической хирургии. Его ученик С.И. Токпанов защитил докторскую диссертацию по малоинвазивной хирургии острого осложненного холецистита.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально», - говорит Сергей Викторович. Эта философия определила весь его профессиональный путь.

«29 октября 1975 года я прилетел в Караганду. Мне было 40 лет и начался второй 40-летний период моей жизни», – рассказывал о том времени профессор.

В Караганде Лохвицкий возглавил кафедру госпитальной хирургии медицинского института. Под его руководством работали опытные специалисты: доценты Хамит Абушахманович Абушахманов и Владимир Иванович Коваленко, ассистенты кандидаты медицинских наук Амангельды Баязитович Баширов, Серик Имакович Токпанов, Аркадий Исаакович Шустеров.

В Караганде Лохвицкий развернул активную деятельность. Он выполнял до 200 операций в год, причем некоторые длились до 20 часов. Под его руководством кафедра госпитальной хирургии стала одной из ведущих в регионе. Интересно, что когда его избирали на должность заведующего кафедрой, на заседании ученого совета прозвучал вопрос: «А он хирург или писатель?» – настолько впечатляющим был список его научных публикаций. На что профессор Макажанов, долго работавший главным хирургом области, ответил: «Если от Стручкова – он хирург», и этого оказалось достаточно.

Как вспоминает Лохвицкий, в Караганду он приехал ради такой работы, которая ему была нужна. В городе тогда жили более 600 тысяч человек, и было пять больниц, имевших хирургические отделения. Недалеко был город-спутник Темиртау с большой медсанчастью Карагандинского металлургического комбината и городской больницей. Еще в трех городах-спутниках Караганды – Абае, Шахтинске и Сарани также были хирургические отделения. Таким образом, клинические базы были вполне достаточны, чтобы обеспечить преподавание специальности на трех кафедрах медицинского института – общей, факультетской и госпитальной хирургии. Примерно такой объем хирургической службы был в клиниках столицы республики – Алма-Ате. В других городах республики, где были медицинские институты, – Актюбинске, Семипалатинске, Целинограде, Чимкенте клинические базы медицинских институтов были тогда заметно скромнее. За годы работы в Караганде Сергей Викторович подготовил целую плеяду выдающихся хирургов. Он внедрял новые методики, обучал молодых хирургов, развивал различные направления хирургии. Особенно показательна история его первого ученика – Венера Газизовича Сахаутдинова, который стал не только доктором медицинских наук, но и ректором медицинского института в Уфе, крупным государственным деятелем Башкортостана. Под руководством Лохвицкого в Караганде развивались различные направления хирургии. Особое внимание уделялось малоинвазивным методикам, эндоскопической хирургии. Его ученик С.И. Токпанов защитил докторскую диссертацию по малоинвазивной хирургии острого осложненного холецистита.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально», - говорит Сергей Викторович. Эта философия определила весь его профессиональный путь.

Как мне потом рассказали, на заседании ученого совета в КГМИ во время выборов, когда зачитали мои данные, а там упоминались четыре мои мо- нографии и около 80 статей в периодике, кто-то из членов совета подал реплику: а он хирург или писатель? На это профессор Х. Ж. Макажанов, долго работавший главным хирургом нашей области, а В. И. Стручков тогда был главным хирургом СССР, резюмировал: «Если от Стручкова он хирург», и меня благополучно избрали.

Интересны воспоминания о первых годах жизни в Караганде. Профессор получил квартиру в «профессорском доме», но бытовые условия сильно отличались от московских: печное отопление в ванной, баллонный газ. Он с юмором вспоминает, как рационализировал процесс отопления, используя горючие отходы, завернутые в газеты.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально»

На конференции, справа – профессор Х.Ж. Макажанов.

Пациент через 12 дней после реплантации руки.

Во время операции.

Во дворе клиники общей хирургии.

Однако московский период карьеры подходил к концу. В 1975 году, в возрасте 40 лет, Лохвицкий принимает решение о переезде в Караганду, где ему предложили должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии медицинского института. Этот шаг оказался судьбоносным.

«29 октября 1975 года я прилетел в Караганду. Мне было 40 лет и начался второй 40-летний период моей жизни», – рассказывал о том времени профессор.

В Караганде Лохвицкий возглавил кафедру госпитальной хирургии медицинского института. Под его руководством работали опытные специалисты: доценты Хамит Абушахманович Абушахманов и Владимир Иванович Коваленко, ассистенты кандидаты медицинских наук Амангельды Баязитович Баширов, Серик Имакович Токпанов, Аркадий Исаакович Шустеров.

В Караганде Лохвицкий развернул активную деятельность. Он выполнял до 200 операций в год, причем некоторые длились до 20 часов. Под его руководством кафедра госпитальной хирургии стала одной из ведущих в регионе. Интересно, что когда его избирали на должность заведующего кафедрой, на заседании ученого совета прозвучал вопрос: «А он хирург или писатель?» – настолько впечатляющим был список его научных публикаций. На что профессор Макажанов, долго работавший главным хирургом области, ответил: «Если от Стручкова – он хирург», и этого оказалось достаточно.

«29 октября 1975 года я прилетел в Караганду. Мне было 40 лет и начался второй 40-летний период моей жизни», – рассказывал о том времени профессор.

В Караганде Лохвицкий возглавил кафедру госпитальной хирургии медицинского института. Под его руководством работали опытные специалисты: доценты Хамит Абушахманович Абушахманов и Владимир Иванович Коваленко, ассистенты кандидаты медицинских наук Амангельды Баязитович Баширов, Серик Имакович Токпанов, Аркадий Исаакович Шустеров.

В Караганде Лохвицкий развернул активную деятельность. Он выполнял до 200 операций в год, причем некоторые длились до 20 часов. Под его руководством кафедра госпитальной хирургии стала одной из ведущих в регионе. Интересно, что когда его избирали на должность заведующего кафедрой, на заседании ученого совета прозвучал вопрос: «А он хирург или писатель?» – настолько впечатляющим был список его научных публикаций. На что профессор Макажанов, долго работавший главным хирургом области, ответил: «Если от Стручкова – он хирург», и этого оказалось достаточно.

Как вспоминает Лохвицкий, в Караганду он приехал ради такой работы, которая ему была нужна. В городе тогда жили более 600 тысяч человек, и было пять больниц, имевших хирургические отделения. Недалеко был город-спутник Темиртау с большой медсанчастью Карагандинского металлургического комбината и городской больницей. Еще в трех городах-спутниках Караганды – Абае, Шахтинске и Сарани также были хирургические отделения. Таким образом, клинические базы были вполне достаточны, чтобы обеспечить преподавание специальности на трех кафедрах медицинского института – общей, факультетской и госпитальной хирургии. Примерно такой объем хирургической службы был в клиниках столицы республики – Алма-Ате. В других городах республики, где были медицинские институты, – Актюбинске, Семипалатинске, Целинограде, Чимкенте клинические базы медицинских институтов были тогда заметно скромнее. За годы работы в Караганде Сергей Викторович подготовил целую плеяду выдающихся хирургов. Он внедрял новые методики, обучал молодых хирургов, развивал различные направления хирургии. Особенно показательна история его первого ученика – Венера Газизовича Сахаутдинова, который стал не только доктором медицинских наук, но и ректором медицинского института в Уфе, крупным государственным деятелем Башкортостана. Под руководством Лохвицкого в Караганде развивались различные направления хирургии. Особое внимание уделялось малоинвазивным методикам, эндоскопической хирургии. Его ученик С.И. Токпанов защитил докторскую диссертацию по малоинвазивной хирургии острого осложненного холецистита.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально», – говорит Сергей Викторович. Эта философия определила весь его профессиональный путь.

«Я всегда представлял, что в современном мире у мужчины работа должна составлять основную часть его жизни: она должна быть ему интересна и продуктивна морально и материально», – говорит Сергей Викторович. Эта философия определила весь его профессиональный путь.

Как мне потом рассказали, на заседании ученого совета в КГМИ во время выборов, когда зачитали мои данные, а там упоминались четыре мои мо- нографии и около 80 статей в периодике, кто-то из членов совета подал реплику: а он хирург или писатель? На это профессор Х. Ж. Макажанов, долго работавший главным хирургом нашей области, а В. И. Стручков тогда был главным хирургом СССР, резюмировал: «Если от Стручкова он хирург», и меня благополучно избрали.

Интересны воспоминания о первых годах жизни в Караганде. Профессор получил квартиру в «профессорском доме», но бытовые условия сильно отличались от московских: печное отопление в ванной, баллонный газ. Он с юмором вспоминает, как рационализировал процесс отопления, используя горючие отходы, завернутые в газеты.

В кабинете проректора по научной работе, 1995.

Микрохирургическая операция, 1996.

Во время визита в США.

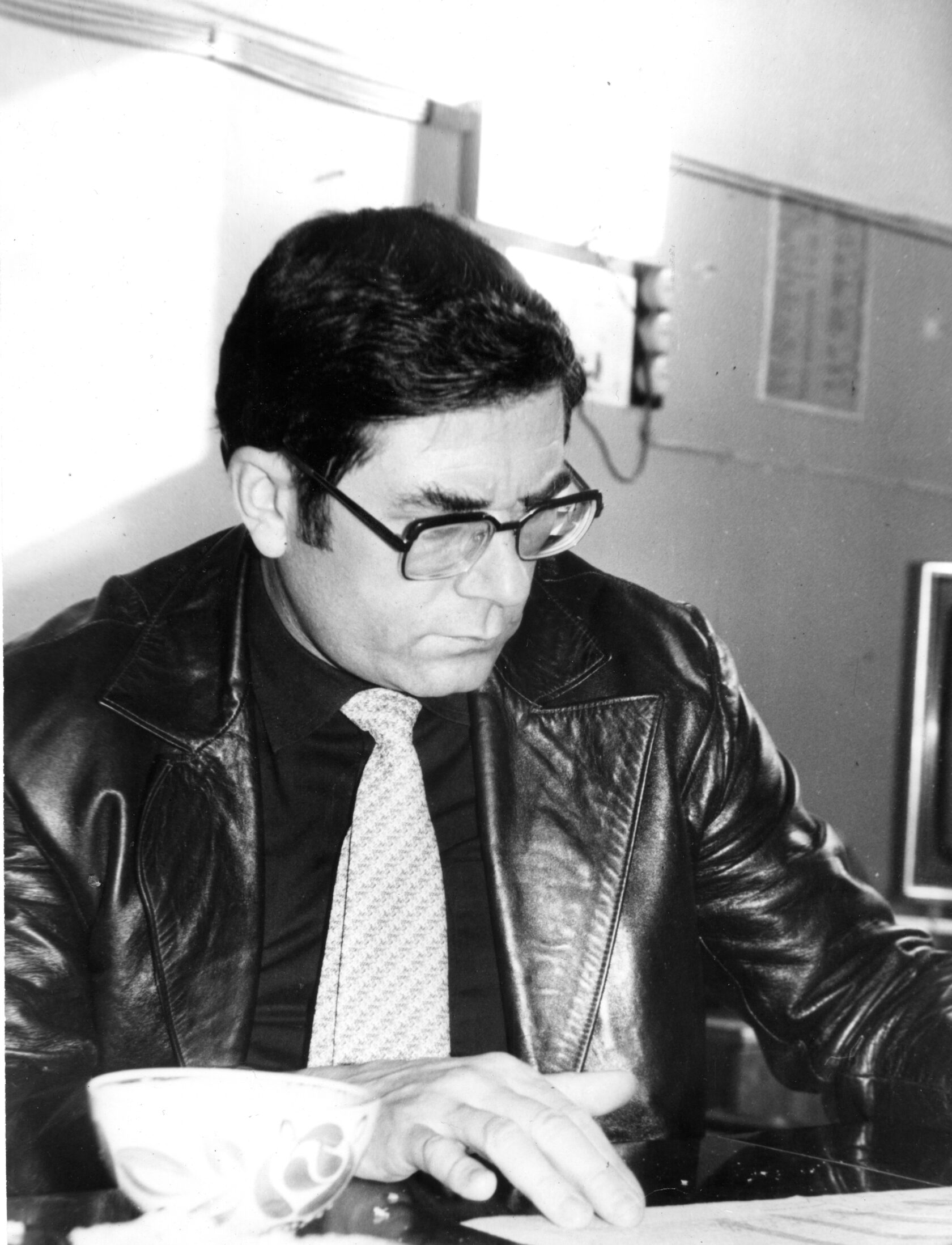

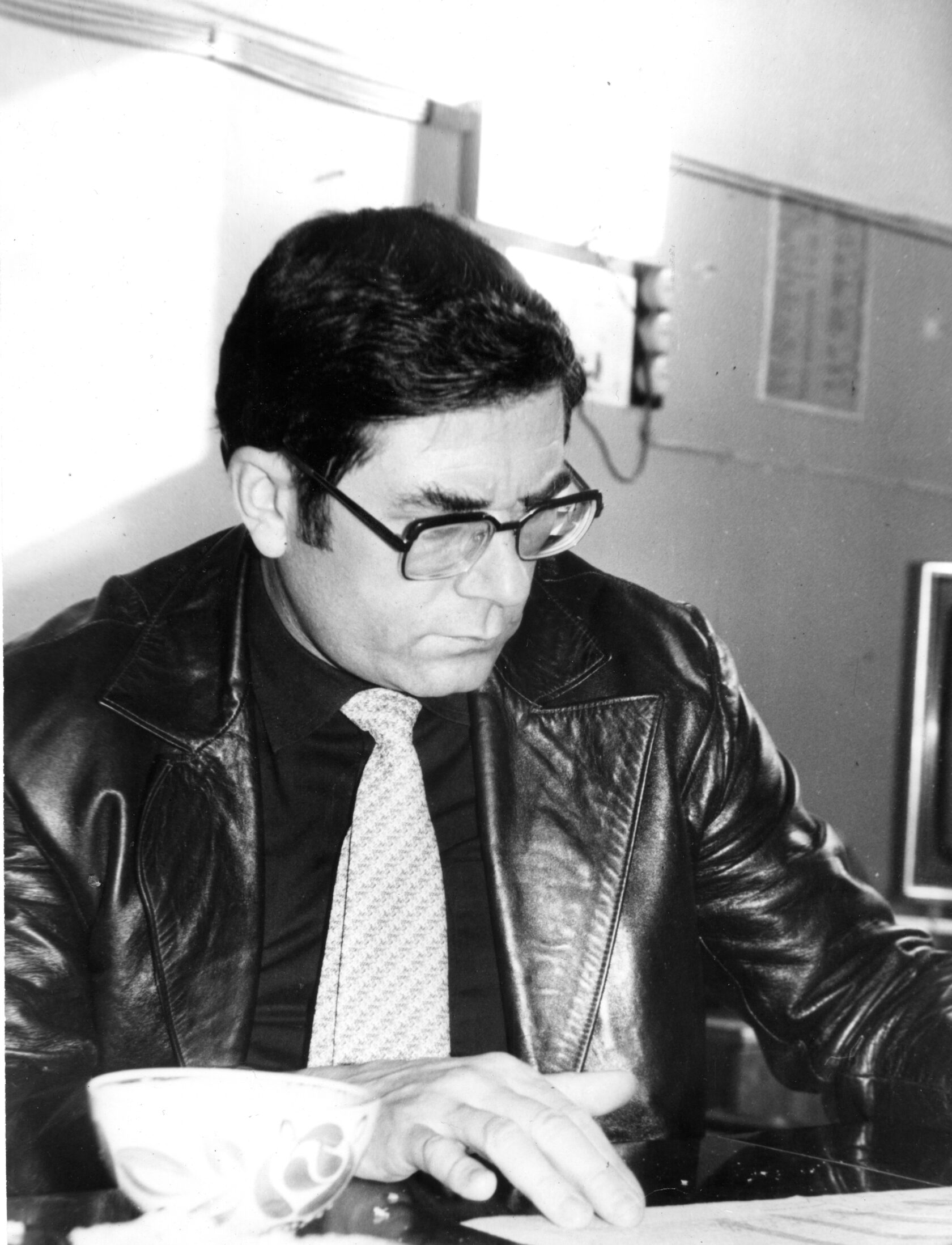

С.В. Лохвицкий в 1980-е годы.

«Хирургия – это сложная профессия. Но без нее я себя не мыслю»

Именно в Караганде полно раскрылся талант С.В. Лохвицкого – хирурга, организатора, педагога, современного ученого. В основу преподавания выпускающей госпитальной кафедры он

поставил активную хирургию. Ежедневная работа у операционного стола в клинике, консультации и операции в больницах Джезказганской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Джамбульской областей, разработка и внедрение новых технологий, подготовленные ученики – хирурги высшей квалификации – все это создало высокий авторитет клинике и ее руководителю. При его участии постепенно расширилась хирургическая клиника медицинского института: два хирургических отделения пополнились сосудистым, гнойным хирургическим отделением с проктологическими койками, что заметно улучшило условия для преподавания госпитальной хирургии и научной работы.

Постепенно объем и диапазон оперативной работы увеличился. Активно внедряли эндоскопическую хирургию. Вместе с администрацией Областной клинической больницы (главный врач К.К. Ермекбаев) было организовано Научно-учебно-производственное объединение (НУПО) «Хирургия», включающее кафедру и все хирургические и вспомогательные отделения больницы.

С 1980 по 1998 г. С.В. Лохвицкий был проректором по научной работе Карагандинского государственного медицинского института. Сергеем Викторовичем создана одна из крупнейших хирургических научных школ в Казахстане: под его научным руководством защитились 98 кандидатов и 26 докторов наук. Направлениями его научной деятельности являются гнойная инфекция и легочная хирургия, хирургия органов гепатопанкреатобилиарной зоны и хирургическая лимфология, ангиохирургия, проктология и эндокринная хирургия. Его необычайная эрудиция и разнообразие глубоких знаний позволили поднять научную деятельность медицинского института на очень высокий уровень. Ученики Сергея Викторовича работают врачами, хирургами и руководителями хирургических и научных подразделений в Казахстане и России, Узбекистане и Украине, Молдавии и Грузии, Армении и Германии, Израиле и США. Профессором С.В. Лохвицким опубликовано более 800 научных работ, в том числе 24 монографии, более 20 статей в Большой медицинской энциклопедии и других энциклопедических изданиях, сделано более 100 изобретений.

поставил активную хирургию. Ежедневная работа у операционного стола в клинике, консультации и операции в больницах Джезказганской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Джамбульской областей, разработка и внедрение новых технологий, подготовленные ученики – хирурги высшей квалификации – все это создало высокий авторитет клинике и ее руководителю. При его участии постепенно расширилась хирургическая клиника медицинского института: два хирургических отделения пополнились сосудистым, гнойным хирургическим отделением с проктологическими койками, что заметно улучшило условия для преподавания госпитальной хирургии и научной работы.

Постепенно объем и диапазон оперативной работы увеличился. Активно внедряли эндоскопическую хирургию. Вместе с администрацией Областной клинической больницы (главный врач К.К. Ермекбаев) было организовано Научно-учебно-производственное объединение (НУПО) «Хирургия», включающее кафедру и все хирургические и вспомогательные отделения больницы.

С 1980 по 1998 г. С.В. Лохвицкий был проректором по научной работе Карагандинского государственного медицинского института. Сергеем Викторовичем создана одна из крупнейших хирургических научных школ в Казахстане: под его научным руководством защитились 98 кандидатов и 26 докторов наук. Направлениями его научной деятельности являются гнойная инфекция и легочная хирургия, хирургия органов гепатопанкреатобилиарной зоны и хирургическая лимфология, ангиохирургия, проктология и эндокринная хирургия. Его необычайная эрудиция и разнообразие глубоких знаний позволили поднять научную деятельность медицинского института на очень высокий уровень. Ученики Сергея Викторовича работают врачами, хирургами и руководителями хирургических и научных подразделений в Казахстане и России, Узбекистане и Украине, Молдавии и Грузии, Армении и Германии, Израиле и США. Профессором С.В. Лохвицким опубликовано более 800 научных работ, в том числе 24 монографии, более 20 статей в Большой медицинской энциклопедии и других энциклопедических изданиях, сделано более 100 изобретений.

«Хирургия – это сложная профессия. Но без нее я себя не мыслю», – признается Сергей Викторович. Он продолжает передавать свой опыт молодым хирургам, участвует в научной жизни, консультирует сложных пациентов.

История Сергея Викторовича Лохвицкого – это не просто биография успешного врача. Это пример того, как преданность профессии, постоянное стремление к совершенствованию и готовность к переменам могут привести к выдающимся результатам. Его профессиональный путь показывает, что настоящий специалист может добиться успеха в любом месте, если у него есть четкая цель и желание работать.

Сегодня имя профессора Лохвицкого известно далеко за пределами Казахстана. Его ученики работают в разных странах, продолжая развивать хирургическую науку. Своими главными достижениями он считает долголетие и учеников – пожалуй, лучшее наследие, которое может оставить врач и учитель. Его жизненный путь служит вдохновляющим примером для новых поколений врачей, демонстрируя, что преданность своему делу и постоянное стремление к развитию являются ключом к успешной карьере в медицине.

История Сергея Викторовича Лохвицкого – это не просто биография успешного врача. Это пример того, как преданность профессии, постоянное стремление к совершенствованию и готовность к переменам могут привести к выдающимся результатам. Его профессиональный путь показывает, что настоящий специалист может добиться успеха в любом месте, если у него есть четкая цель и желание работать.

Сегодня имя профессора Лохвицкого известно далеко за пределами Казахстана. Его ученики работают в разных странах, продолжая развивать хирургическую науку. Своими главными достижениями он считает долголетие и учеников – пожалуй, лучшее наследие, которое может оставить врач и учитель. Его жизненный путь служит вдохновляющим примером для новых поколений врачей, демонстрируя, что преданность своему делу и постоянное стремление к развитию являются ключом к успешной карьере в медицине.

В кабинете проректора по научной работе, 1995.

С.В. Лохвицкий в 1980-е годы.

Микрохирургическая операция, 1996.

Во время визита в США.

«Хирургия – это сложная профессия. Но без нее я себя не мыслю»

С 1980 по 1998 г. С.В. Лохвицкий был проректором по научной работе Карагандинского государственного медицинского института. Сергеем Викторовичем создана одна из крупнейших хирургических научных школ в Казахстане: под его научным руководством защитились 98 кандидатов и 26 докторов наук. Направлениями его научной деятельности являются гнойная инфекция и легочная хирургия, хирургия органов гепатопанкреатобилиарной зоны и хирургическая лимфология, ангиохирургия, проктология и эндокринная хирургия. Его необычайная эрудиция и разнообразие глубоких знаний позволили поднять научную деятельность медицинского института на очень высокий уровень. Ученики Сергея Викторовича работают врачами, хирургами и руководителями хирургических и научных подразделений в Казахстане и России, Узбекистане и Украине, Молдавии и Грузии, Армении и Германии, Израиле и США. Профессором С.В. Лохвицким опубликовано более 800 научных работ, в том числе 24 монографии, более 20 статей в Большой медицинской энциклопедии и других энциклопедических изданиях, сделано более 100 изобретений.

«Хирургия – это сложная профессия. Но без нее я себя не мыслю», – признается Сергей Викторович. Он продолжает передавать свой опыт молодым хирургам, участвует в научной жизни, консультирует сложных пациентов.

История Сергея Викторовича Лохвицкого – это не просто биография успешного врача. Это пример того, как преданность профессии, постоянное стремление к совершенствованию и готовность к переменам могут привести к выдающимся результатам. Его профессиональный путь показывает, что настоящий специалист может добиться успеха в любом месте, если у него есть четкая цель и желание работать.

Сегодня имя профессора Лохвицкого известно далеко за пределами Казахстана. Его ученики работают в разных странах, продолжая развивать хирургическую науку. Своими главными достижениями он считает долголетие и учеников – пожалуй, лучшее наследие, которое может оставить врач и учитель. Его жизненный путь служит вдохновляющим примером для новых поколений врачей, демонстрируя, что преданность своему делу и постоянное стремление к развитию являются ключом к успешной карьере в медицине.

История Сергея Викторовича Лохвицкого – это не просто биография успешного врача. Это пример того, как преданность профессии, постоянное стремление к совершенствованию и готовность к переменам могут привести к выдающимся результатам. Его профессиональный путь показывает, что настоящий специалист может добиться успеха в любом месте, если у него есть четкая цель и желание работать.

Сегодня имя профессора Лохвицкого известно далеко за пределами Казахстана. Его ученики работают в разных странах, продолжая развивать хирургическую науку. Своими главными достижениями он считает долголетие и учеников – пожалуй, лучшее наследие, которое может оставить врач и учитель. Его жизненный путь служит вдохновляющим примером для новых поколений врачей, демонстрируя, что преданность своему делу и постоянное стремление к развитию являются ключом к успешной карьере в медицине.

Именно в Караганде полно раскрылся талант С.В. Лохвицкого – хирурга, организатора, педагога, современного ученого. В основу преподавания выпускающей госпитальной кафедры он поставил активную хирургию. Ежедневная работа у операционного стола в клинике, консультации и операции в больницах Джезказганской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Джамбульской областей, разработка и внедрение новых технологий, подготовленные ученики – хирурги высшей квалификации – все это создало высокий авторитет клинике и ее руководителю. При его участии постепенно расширилась хирургическая клиника медицинского института: два хирургических отделения пополнились сосудистым, гнойным хирургическим отделением с проктологическими койками, что заметно улучшило условия для преподавания госпитальной хирургии и научной работы.

Постепенно объем и диапазон оперативной работы увеличился. Активно внедряли эндоскопическую хирургию. Вместе с администрацией Областной клинической больницы (главный врач К.К. Ермекбаев) было организовано Научно-учебно-производственное объединение (НУПО) «Хирургия», включающее кафедру и все хирургические и вспомогательные отделения больницы.

Постепенно объем и диапазон оперативной работы увеличился. Активно внедряли эндоскопическую хирургию. Вместе с администрацией Областной клинической больницы (главный врач К.К. Ермекбаев) было организовано Научно-учебно-производственное объединение (НУПО) «Хирургия», включающее кафедру и все хирургические и вспомогательные отделения больницы.